Vom Toningenieur zum Klangregisseur

Interview des VDT Magazin mit Norbert Ommer

Interview: Elke Wisse

Vom Toningenieur zum Klangregiesseuer

Besucht man die Webseite von Norbert Ommer, dann fallen sofort die folgenden drei Begriffsdefinitionen ins Auge: Sounddesign ist die hörbare Architektur unterschiedlicher Klangwelten mit individuellen Klangvorstellungen.

Klangregie ist die kompromisslose Umsetzung von Partitur, Raumakustik und Elektronik.

Sounddesign und Klangregie ist das Ergebnis einer künstlerischen Zusammenarbeit zwischen Komponist, Aufführendem und Klangregisseur in einer zeitlosen Synthese von Technik und Musik. Im Gespräch beschreibt Norbert Ommer, wie er zum Klangregisseur wurde, was seine Aufgaben sind und wie er diese konkret umsetzt.

Wie wird aus einem Toningenieur ein Klangregisseur?

Musik war schon immer meine Leidenschaft. Außerdem haben sich über eine Studio AG schon in der Schule Berührungspunkte mit der Welt der Tontechnik ergeben. Nach dem Abitur habe ich zunächst Musik auf Lehramt studiert und nebenbei in einem Laden gearbeitet, der damals exklusiv die Produkte der Firma Meyer Sound vertrieben und auch Großveranstaltungen betreut hat. Auch bestanden gute Kontakte zu dem Komponisten Karl-Heinz Stockhausen. Das hat mich sehr interessiert.

Nach und nach habe ich gemerkt, dass in der Branche sehr viele Autodidakten unterwegs waren. Das hat mich nicht gestört, aber ich wollte solides Hintergrundwissen erwerben, daher habe ich mich für das Studium in Düsseldorf beworben. Während des Studiums habe ich als Tontechniker für Stockhausen gearbeitet. Er war einer der ersten, der den Begriff Klangregie verwendet hat. Später kam Luigi Nono dazu. Stockhausen hat immer selber die Klangregie geführt und es hat mich damals sehr inspiriert, wie er seine Musik in einem Konzert umsetzt. So konnte ich viele praktische Erfahrungen sammeln, die mir noch heute zugutekommen.

Später habe ich Frank Zappa kennengelernt und mit ihm das Ensemble Modern, quasi die Berliner Philharmoniker der Neuen Musik. Das Ensemble Modern suchte zu der Zeit einen Klangregisseur, der eine gewisse Affinität zur Neuen Musik hat. Frank Zappa wollte speziell die Meyer Sound Lautsprecher für seine Projekte einsetzen. So durfte ich die Uraufführung von Frank Zappas „The Yellow Shark“ betreuen. Das war für mich der Einstig in die Neue Musik Szene. Parallel war und bin ich immer noch als freier Tonmeister für Rundfunk und Fernsehen tätig. Ich arbeite regelmäßig mit der WDR Big Band und seit 2014 auch mit der HR Big Band und dem HR Sinfonie Orchester.

Wie wird man Klangregisseur?

Der Begriff ist nicht geschützt, im Prinzip kann sich jeder so nennen. Aber es gibt seit 2006 den einjährigen Masterstudiengang „Zeitgenössische Musik" an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, der sich an Interessierte in den Bereichen Instrumentalspiel, Komposition, Dirigieren und Klangregie wendet. Nach einer Aufnahmeprüfung bekommt der ausgewählte Kandidat ein von der Internationalen Ensemble Modern Akademie gefördertes Stipendium. Pro Jahr wird nur ein Klangregisseur ausbildet.

Was ist der Unterschied zur normalen Tonmeistertätigkeit?

Man bringt quasi drei Personen und damit drei Aufgabenfelder zusammen: man ist Sound Designer, Toningenieur und Tonmeister in einer Person. Bei jedem großen Projekt ist man zunächst Sound Designer. Es gilt, mit dem für die Aufführung vorgesehenen Raum, dessen Akustik, der Partitur und den Klangvorstellungen des Komponisten oder Dirigenten ein Sound Design zu erstellen. Dazu gehört auch die Planung eines elektroakustischen Konzepts, das für die Umsetzung von Projekten, die eine Verstärkung erfordern, zwingend erforderlich ist. Letztendlich plane ich unter anderem die elektroakustischen Maßnahmen auf Basis von bereits existierenden oder noch durchzuführenden Raummessungen. Ich lege fest, welches Equipment eingesetzt wird, wo die Lautsprecher im Raum installiert werden und wie die Signalverteilung erfolgt. Nach meinen Vorgaben wird das System installiert und in Betrieb genommen. Nach Fertigstellung des Sound Designs und nach der Aufbauphase wird man zum Toningenieur. Ich selber baue die Produktion auch klanglich am Pult auf. Ich habe das Sound-Konzept für das jeweilige Werk genau im Kopf und setze dieses auch konsequenterweise selber praktisch um. Sobald ich die Noten aufschlage und das Stück in der Partitur verfolge,

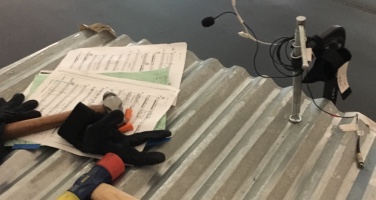

werde ich zum Klangregisseur. Zu diesem Zeitpunkt muss die Technik zuverlässig laufen, damit ich mich voll auf die musikalische Arbeit konzentrieren kann. Es ist ein absolutes Muss, während der Proben und der Aufführung die Partitur zu lesen, denn nur so weiß ich, was auf der Bühne passiert. Es ist das Buch, das mich begleitet, damit ich eine Idee bekomme, wie das Werk klingen

Auf diese Art und Weise werden die drei Hauptaufgaben zusammengeführt und wie anfangs erwähnt, wird damit Klangregie zur kompromisslosen Umsetzung von Partitur, Raumakustik und Elektronik.

Karl-Heinz Stockhausen hat als Komponist Partituren geschrieben. Ich lese die Partitur „nur“. Stockhausen wusste viel über Tontechnik, daher gibt es in seinen Partituren an der ein oder anderen Stelle konkrete Hinweise auf die gewünschte technische Ausführung. Aber letztendlich war er Komponist, er war weder Toningenieur noch Sound Designer. Bei Luigi Nono gibt es in den Partituren kaum Dokumentationen über die Aufführungsweise, da ist man technisch/künstlerisch noch deutlich mehr gefordert.

Wer ein Großprojekt plant, wird kaum auf die Idee kommen, einen Klangregisseur zu engagieren. Wie kommen die Verantwortlichen auf Dich?

Bei manchen Werken ist es in der Tat so, dass in der Partitur bereits dokumentiert ist, dass mit Elektronik bzw. mit Verstärkung gearbeitet werden muss. Das heißt, Klangregie ist bereits in der Partitur impliziert. Bei vielen Projekten der zeitgenössischen Musik ist es sehr häufig der Fall, dass eine elektronische Behandlung der Instrumente vorgesehen ist, oder dass es zusätzlich elektronische Schallquellen gibt.

Bei manchen Werken, wie bei dem während der Ruhrtriennale 2015 in Duisburg aufgeführte Musiktheaterstück „De Materie“ von Louis Andriessens“, muss man zunächst die Frage stellen: Kann man das Stück in der dafür vorgesehenen Halle überhaupt umsetzen? Es handelt sich in dem Fall um ein Stück für Solisten (Sopran und Tenor), Sprecher, Chor und großes Ensemble und wurde mit einem sehr aufwendigen Bühnenbild von dem Regisseur Heiner Goebbels neu in Szene gesetzt. Es spielte das Ensemble Modern Orchester unter der Leitung von Peter Rundel. Industriehallen wie die „Kraftzentrale“ in Duisburg sind nicht originär für Musikdarbietungen gebaut worden. Es ist daher oft eine Herausforderung an den Sound Designer, diese Hallen akustisch so zu präparieren, dass das Werk in der gewünschten Form aufgeführt werden kann. Das Stück wurde danach in New York in der gigantisch großen Park Avenue Armory aufgeführt. Dazu später mehr.

Wenn klassische Musik in großen Hallen aufgeführt werden soll, dann funktioniert das nicht mit der natürlichen Akustik, sondern es muss an der Akustik und der Elektroakustik gearbeitet werden. Es kommt zwangsläufig die Frage auf, wer hat Erfahrung mit solchen Projekten und kann diese Veranstaltungen umfassend planen und begleiten.

Es gibt etliche vergleichbare Produktionen, die ohne Klangregisseur aufgeführt werden, die trotzdem funktionieren. Wo genau ist der Unterschied? In der Regel werden die oben genannten Aufgabenfelder auf mehrere Schultern verteilt. Das kann man natürlich machen, ist aber für mich nicht der überzeugendste Weg. Ich kann dem Klang am besten Ausdruck verschaffen, wenn ich alles selber in der Hand habe, wenn ich mein Instrument – in dem Fall das Mischpult - selber spiele. Wenn man jemanden sagen muss, wie er das Instrument spielen soll, dann geht zu viel verloren. Derjenige, der selber am Instrument sitzt, beherrscht es auch am besten. Den größten Erfolg hat man, wenn alles aus einer Hand kommt. Ich bin überzeugt, dass das künstlerische Ergebnis ein anderes ist.

Bei machen Projekten muss man schon in einem sehr frühen Stadium überlegen, welches Equipment für die optimale Umsetzung des Sound Designs benötigt wird. Zum Teil muss man bei den Verantwortlichen auch dafür kämpfen. Man muss im Blick haben, dass das tontechnische Equipment, also vor allem die Lautsprecher, an das Bühnenbild angepasst und in die vorhandene Struktur eingebaut werden muss.

Ein Beispiel: Ich habe mit den Berliner Philharmonikern das Werk SURROGATE CITIES im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), einem multifunktionalen Bau mit einem Konzertsaal, der für seine gute Akustik bekannt und geschätzt wird, aufgeführt. Der Saal kann zwar in seiner Akustik verändert werden, aber das Stück basierte auf einem elektroakustischen Ansatz. Da ich das Stück sehr gut kannte, wollte ich alle Klangquellen, auch das Orchester, verstärken, um bei der Umsetzung alle Möglichkeiten in der Balance-Einstellung zu haben. Ich wollte die natürliche Akustik des Raumes so weit wie möglich eliminieren. Alle Vorhänge wurden zugezogen und die Schallreflektoren wurden wegfahren, um eine kurze Nachhallzeit zu gewährleisten. Mit einer solchen Entscheidung begibt man sich in die vorderste Schusslinie und man muss seine Entscheidung gut und überzeugend argumentieren können. Diese Argumentation ist einfacher zu führen, wenn die Kompetenz aus einer Hand kommt.

Spielt das Budget eine Rolle, ob für eine Produktion ein Klangregisseur eingesetzt wird?

Das Budget spielt immer eine Rolle, auch wenn keiner darüber spricht. Im freien Markt kommt es auch vor, dass Produktionen abgesagt werden, weil das notwendige Budget nicht zur Verfügung steht. Oder die Produktionen werden so klein gehalten, dass ich mich als Klangregisseur fragen muss, ob ich den Job unter diesen Umständen überhaupt annehmen will. Denn wir sprechen über das Instrument, das wir spielen. Nur auf einem guten Instrument kann man auch gute Ergebnisse erzielen. Wichtig sind neben dem Budget auch der Zeitraum und die Personaldecke, die für die Umsetzung zur Verfügung stehen.

Muss man Kompromisse eingehen?

Jede Produktion besteht aus Kompromissen. Die Frage ist, wie groß ist der Kompromiss. Geht er soweit, dass ich persönlich eine Schmerzgrenze erreiche? Auch das ist schon vorgekommen, dass ich eine Produktion nicht angenommen habe, weil ich mich nicht auf die schon bekannten Kompromisse einlassen wollte. Nach dem Konzert, wenn das Orchester und der Dirigent sich im Applaus sonnen, fragt keiner, wie viel Geld zur Verfügung stand. Das Ergebnis muss einfach gut sein. Ist das Ergebnis dagegen nicht zufriedenstellend, kann man das nie mit einem zu geringen Budget rechtfertigen.

Nimmst du künstlerisch Einfluss auf das musikalische Gesamtergebnis?

Ja, auf jeden Fall. Es geht gar nicht anders. Außer bei Stockhausen gibt es keine notierten Angaben in den Partituren über Elektronik. Manchmal findet man den Kommentar: „Instruments are amplified“. Aber was heißt das? Wie geht man damit um? Es ist letztendlich, nach Absprachen mit dem Komponisten, wenn er noch lebt, und dem Dirigenten, meine Entscheidung, was ich aus dem Werk mache. Und damit bewege ich mich natürlich im Bereich der Interpretation. Allein schon die Lautstärke, mit der ich das Konzert beginne, ist eine Interpretation. Aber selbst die großen Dirigenten vertrauen meiner Arbeit, so dass sie mir den elektroakustischen Part überlassen. Damit gehe ich aber auch verantwortungsbewusst um. Ich bringe immer ein kleines Mikrofon am Dirigentenpult an, damit ich höre, was der Dirigent dem Orchester mitteilt. So bekomme ich ein Gefühl dafür, was der Dirigent musikalisch mit dem Orchester erarbeitet. Das kann und muss ich entsprechend auch am Pult umsetzen.

Das Musiktheaterstück Projekt „De Materie“ von Louis Andriessen

Es war erst die zweite Inszenierung des Musiktheaterstück „De Materie“ von Louis Andriessen. Dieses erste große Musiktheaterstück des niederländischen Komponisten für Solisten, Sprecherin, Chor und großes Ensemble ist seit ihrer seiner Uraufführung in Amsterdam 1989 nicht wieder szenisch realisiert worden. Der Regisseur dieser Neuinszenierung war Heiner Goebbels.

Das Stück wurde nach Duisburg in New York in der gigantisch großen Park Avenue Armory aufgeführt. In diesem viktorianischen Gebäude wurde früher das Militär trainiert und ist 2011 von Herzog & de Meuron renoviert worden. Die wahren Ausmaße dieser Halle mit 120 m Länge, 60 m Breite und 30 m Höhe sowie dem Tonnengewölbe wurden mir erst nach einer Vorbesichtigung klar. Mein erster Gedanken war, dass man in dieser Halle nur schwer musikalische Aufführung realisieren kann. Aus der Inszenierung in Duisburg wussten wir, dass es ein Orchester gibt, das auf einem fahrbaren Podium sitzt, dazu einen Chor, verschiedene Solisten und Sprecher an das auf unterschiedlichsten Positionen in der Halle verteilt. D.h. die gewohnte Aufführungspraxis, die wir kennen, also das der Chor steht hinter dem Orchester und die Solisten vor dem Orchester ( bei möglichst geringen Abständen ), wurde vollkommen gesprengt !

Es war eine Tribüne für rund 1400 Zuschauer an der Schmalseite der Halle vorgesehen. In der Tribüne ist das Orchester auf dem fahrbaren Podium integriert. Dieses Podium kann rund 50 m bis zur Mitte des Raumes während des Spielens ausgefahren werden. Der riesige Raum, in dem die verschiedenen Akteure verteilt waren, stand für die Inszenierung quasi als Bühne zur Verfügung.

So nach und nach entstand die erste Idee für ein Sound Design. Wie man sich vorstellen kann, ist der Raum akustisch extrem schwierig. Durch das Tonnengewölbe wird der Schall nicht gebündelt, sondern strahlt unkontrolliert in den Raum. Aufgrund der extremen Breite des Raumes kann man nicht mit den Reflexionen von den seitlichen, dazu noch verschachtelten, Wänden arbeiten. Dazu muss man bei der Umsetzung den Respekt gegenüber der Architektur wahren. Meine Arbeit besteht auch darin, die Halle nicht komplett zu verhängen, sondern die Struktur der Wände sichtbar zu lassen.

Wir haben die Idee einer Regieakustik nach dem Konzept „Live End Dead End“ auf den großen Raum übertragen. Das Live End war der der Tribüne gegenüber liegende Bühnenraum, ungefähr 80 m ab dem Orchestergraben. Dort haben wir lediglich kleine Strukturelemente mit minimalen Absorptionsflächen aufgebaut, die aber kaum sichtbar waren. Dead End war der Zuschauerraum. Die komplette Tribüne war mit Teppich ausgelegt, die Sitzflächen der Stühle waren mit einem akustischen Material ausgestattet. Unter der Tribüne waren speziell für niedrige Frequenzen Absorptionsvorrichtungen installiert. Die seitlichen Begrenzungsflächen des Zuschauerraumes wurden mit Vorhängen ausgestattet.

„Live End Dead End“, ist ein weit verbreitetes Einrichtungskonzept für Regieräume, bei dem der vordere Bereich des Raumes um die Stereolautsprecher (Schallquelle) herum akustisch gedämpft ist, um Reflexionen zu vermeiden, während im hinteren Bereich der Schall gestreut wird, um die Diffusität zu erhöhen. Der Hörer (Empfänger) sitzt dabei in der Regel noch im Dead End Bereich, maximal im Übergangsbereich. Häufig, aber nicht immer, werden die Bereiche hälftig aufgeteilt.

Im zweiten Schritt entnehme ich aus der Partitur, wie viele Akteure auf der Bühne aktiv sind und mit einem Mikrofon ausgestattet werden müssen. Ich sehe die Instrumentierung und kalkuliere daraus die Anzahl der notwendigen Mikrofone. Ich muss auch überlegen, wie ich mikrofoniere, denn auf dem Podium müssen die Mikrofone und das Monitoring über eine Distanz von 40-50 m mitfahren und auch der Klang muss mitfahren. Außerdem produziert das Fahren des Podiums Eigengeräusche, die eliminiert werden müssen.

In der Partitur von „De Materie“ gab es keine Angaben zur Aufstellung des Orchesters. In Absprache mit dem Dirigenten mussten wir festlegen, wo die Musiker sitzen, und wie eine für das fahrende Podium praxistaugliche Kabelverteilung am Boden aussieht. Das muss alles sehr genau vorab geplant sein, damit es sauber aufgebaut werden kann. Dazu gehört voran die Erstellung eines Signalflussplans.

Es entsteht ein erstes Gerüst. Wir kamen auf 128 Eingangssignale. Dazu muss ich die Ausgangsmatrix konzipieren, denn wir spielen nicht nur ein Stereo-Signal aus. Es entsteht eine komplexe Mimik. Ich arbeite gerne mit der digitalen Digico Konsole SD7, aus der die Signale in verschiedenen Gruppen in eine Audio Matrix, eine Yamaha DME, eingespeist wurden, die das Signal an die verschiedenen Lautsprecher verteilt. Nach dem Gesetz der ersten Wellenfront ordne ich die Klänge zu. Eine klassische Haupt PA gab es in Form von drei großen Arrays, die vor dem Dirigenten zum Publikum hin ausgerichtet hingen. Diese Arrays lieferten ca. 60% der Klänge. Den Rest übernahmen die im ganzen Raum verteilten Lautsprecher.

Hat das Signal aus einem hinteren Lautsprecher noch Relevanz für die Zuschauer auf der Tribüne?

Ja, die Lautsprecher wurden entsprechend ausgewählt und dimensioniert. Es wurden ultraweit strahlende Meyer Sound Long Throw Hörnern verwendet, die gebündelt über 40 bis 50 m des Raumes abdecken können.

Ist das Orchesterpodium komplett ausgefahren, beträgt die Distanz zum ersten Zuschauer ca. 50 m, zur letzten Reihe auf der Tribüne ist die Distanz noch deutlich größer. Wenn der Sänger hinten rechts auf einem Podium steht, sorgt der an diesem Ort installierte Lautsprecher für die Übertragung der Stimme. Der Lautsprecher liefert 100% Pegel und ist als Nullzeitlautsprecher in der Matrix definiert. Diese Matrix übernimmt dann die Verteilung des Signals auf die anderen Lautsprecher. Das funktioniert aufgrund des Haas-Effekts, dem Gesetz der ersten Wellenfront. Wenn die Distanzen noch größer wären, funktioniert der Effekt nicht mehr.

Der Toningenuer und in diesem Fall mein Assistent Stefan Holtz, mit dem ich auch schon einige andere große, akustisch fast unmögliche Projekte bei der Ruhrtriennale planen durfte, hat die DME nach meinen Angaben programmiert. Während der Aufführung war es u.a. auch seine Aufgabe, an der DME das Finetuning einzustellen. Man kann zwar alles messen und die sich ergebenen Delay-Zeiten vorprogrammieren, aber dazu kommen die direkten Signale von den Schallquellen und man muss immer ein bisschen nacharbeiten.

Aber Du hattest bereits die Erfahrung von der ersten Aufführung in Duisburg?

Ja, das ist schon richtig. In Duisburg war der ganze Prozess noch spannender. Man muss alles sehr gut dimensionieren, damit man hinterher alle Möglichkeiten hat, den Klang zu gestalten. Tendenziell wird eher überdimensioniert, aber mit einem Spielraum, den man noch guten Gewissens argumentieren kann. Bei Automessen, bei denen extrem viel Geld für Sound Konzepte ausgegeben wird, wird zum Teil 5-fach überdimensioniert, damit man eine 100%ige Sicherheit hat.

Man muss sich selber hinterfragen und überlegen, ob das Konzept in dem Raum umzusetzen ist. Ich kann einen Raum mittlerweile auch an Hand von Bildern gut beurteilen. Genauso wie man eine Partitur aufschlägt und erkennt, ob das Stück viele Überstunden erfordert, bekommt man ein Gefühl für den Raum und man kann einschätzen, wie schwierig die Planung wird. Man kann auch nicht überall Equipment einplanen, denn auch das Bühnenbild ist akribisch geplant und konzipiert, da müssen schon Absprachen getroffen werden. Aber letztendlich muss eine eindeutige Entscheidung getroffen werden: der Lautsprecher hängt an dieser Stelle, in dieser Höhe, mit diesem Winkel. Ich muss mir dabei sehr sicher sein, denn diese Dinge können später nur schwer oder auch gar nicht geändert werden.

Wichtig ist, die Idee zu haben, wie man ein Werk in einem Raum umsetzen kann. Und diese Idee muss man konsequent umsetzen.

Wie kommst Du auf die Ideen?

Wir hatten im Studium hervorragende Vorlesungen über Akustik und Elektroakustik und ich habe mich sehr früh mit diesen Dingen beschäftigt.

Letztendlich konnte ich auch auf meine Erfahrungswerte, die ich bei ähnlichen Projekten im WDR und den Berliner Philharmonikern gesammelt habe, zurückgreifen. Aber Erfahrung kommt auch durch Praxis sowie einen theoretischen Ansatz. Es ist tatsächlich wie im wirklichen Leben immer eine Verknüpfung unterschiedlichster Parameter für den Erfolg ausschlaggebend, welche wir aber aktiv beeinflussen können !

Interview: Elke Wisse; Bilder: Robert May